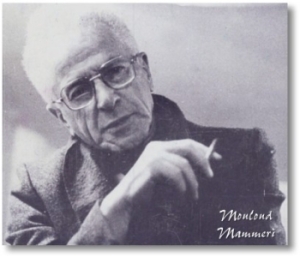

Cet article d’un intérêt particulier a été publié par Mouloud Mammeri dans la revue Aguedal numéros 5 et 6 (1938) et n°7 (1939). Cette revue paraissait à Rabat. Ce même article est repris dansCulture savante, culture vécue de Mouloud MAMMERI, (Edittions Tala, Alger, 1989). Texte Intégral :

« Les institutions des différents peuples de l’Afrique du Nord sont déjà bien connues ; les mœurs le sont beaucoup moins car il est difficile de pénétrer l’esprit d’un autre peuple. En tout cas les institutions et les mœurs des Indigènes ont toujours été étudiées du dehors par des Européens. On voit assez quel est le grave inconvénient d’un pareil point de vue, les auteurs fussent-ils les hommes les plus savants du monde. Mais on pouvait toujours objecter que les Indigènes, trop éloignés des Européens par leurs civilisations traditionnelles, étaient incapables d’exprimer pour des étrangers leurs propres points de vue. Aujourd’hui, il n’en est plus de même. Deux étudiants kabyles nous prouvent avec évidence qu’ils ont su – chose rare – pénétrer à fond leur milieu original sans se perdre dans l’érudition, le juger avec clairvoyance sans le renier ni le trahir, allier enfin l’intelligence à la sympathie, sympathie sans laquelle rien de ce que nous pouvons apprendre ne mérite le nom de vérité. » Jean GRENIER[1]

La société berbère persiste et mais ne résiste pas

Les Berbères n’ont jamais formé un État stable dans la durée, une civilisation à eux propre. Mais des multiples colonisateurs qui sont passé sur leur sol, des Carthaginois aux Français, en passant par les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes et les Turcs, nul ne leur a transmis sa civilisation.

Il semble à première vue que, puisqu’après vingt-cinq siècles de civilisation étrangère les Berbères sont restés eux-mêmes, ils aient des énergies considérables à opposer à l’étranger. Mais, puisque d’autre part ces énergies n’ont jamais pu se fondre en un tout harmonieux, il faut croire que quelques principes de destruction, quelques vices internes empêchent cette synthèse.

Cette force de résistance et cette incapacité politique semblent pouvoir s’expliquer par une constitution sociale particulière qui a déterminé à la longue dans les esprits, une psychologie politique assez primitive.

Elle n’est pas un fait naturel mais une création volontaire

Le caractère de tout groupement berbère est d’être quelque chose d’on ne peut moins raisonnable. Un parti (sof) n’a rien qui logiquement le légitime: il ne diffère du parti adverse que parce que les familles qui le composent ne sont pas les mêmes; on ne choisit pas en Kabylie son parti, on y naît. Une fois incorporé, on n’a pas à charge de faire prévaloir tel idéal, ni même tels intérêts, ce qui pourrait encore se concevoir, mais de s’opposer à un autre parti, sans raison ni but, uniquement pour s’opposer. Dans un village de la tribu des Aït Yanni, un sof exile tout le sof adverse, un peu plus de la moitié du douar, pendant onze ans, sans cause, sauf que ses membres étaient en l’occasion les plus puissants et les plus riches. Un forgeron qui avait réussi à se mettre à dos à la fois les deux sofs de son village fait alliance à lui seul avec un bourg ennemi du sien, fait attaquer et brûler en une nuit son douar par ses alliés. C’est ainsi qu’Akalous a disparu à jamais dans les flammes. Partout ailleurs, le groupe est le moyen, on s’unit pour faire triompher par le nombre une cause. En Kabylie, le groupe est la fin.

Le groupe est la fin, mais il n’est pas non plus un fait naturel. Ce ne sont pas des conditions naturelles qui attirent en un lieu un afflux de populations d’origines diverses mais dont les conditions matérielles qui les ont réunies cimentent à la longue l’unité, c’est la création volontaire d’un groupement par juxtaposition de familles, c’est-à-dire d’unités sociales déjà organisées. L’organisation se fait ainsi non par le sommet, mais par la base. C’est ce qui donne son caractère rigide à l’organisation sociale des Berbères. Quand une autorité publique administre un pays par sa bureaucratie, elle essaie de calquer des cadres sur la réalité : les Berbères commencent par se créer arbitrairement des cadres, puis ils s’y introduisent. De là, cette éternelle poursuite d’un équilibre instable et sans cesse menacé. (Et les Berbères ont en cela beaucoup à faire, l’excès étant bien leur caractéristique). Cette poursuite est d’ailleurs, quant à ses effets pratiques, plutôt négative.

C’est une société instable

Les forces de destruction, dans une société ou chacun agit sans règles et ne borne ses méfaits qu’à sa puissance, sont nombreuses et fortes. L’action des gens d’ordre, de ceux qui pourraient créer, se borne à annuler ces forces de destruction, à écarter dès sa naissance un malheur qui pourrait mener à de grandes calamités. Voilà pourquoi les Berbères n’ont pas, à proprement parler, d’histoire progressive ou du moins à grands changements. Les tempéraments créateurs ne peuvent que s’opposer aux destructions dans la marche quotidienne de la vie, jamais ils n’arrivent à ne rien édifier au sein d’une société stabilisée, parce qu’ils agissent à l’intérieur des cadres sociaux. Ces cadres demeurent toujours à l’état diffus chacun les sent clairement. Mais nul ne les pense objectivement ni ne les raisonne, parce qu’aucun pouvoir central ne les a jamais incarnés et ordonnés. Cela explique, en même temps la stérilité de l’histoire berbère, l’étonnante pérennité du peuple : les Berbères s’agitent pendant des années frénétiquement à l’intérieur de leurs cadres sociaux, un jour ils s’arrêtent épuisés, mais les cadres demeurent intacts et c’est parce qu’on n’en sort jamais, que toute action est vaine ou négative. Il n’y a pas d’historique du négatif, de chronique des événements évités. L’histoire berbère est une espèce de bouillonnement en vase clos; au fond, le Berbère n’a jamais su sortir de lui-même.

De toute éternité, la société kabyle n’a jamais connu de pouvoir fortement organisé pour imposer les règles d’une nation ; les forces destructives, que partout ailleurs, une forte organisation sociale parvient à éliminer ou à neutraliser, y trouvent donc un champ libre à leur expansion. Le premier soin d’une telle société, qui sans cesse menace de se désagréger, est de chercher à survivre le plus longtemps possible. Il s’y manifeste une sorte d’instinct de conservation. La recherche d’un bonheur plus grand, voire d’un bonheur tout court, est l’apanage des sociétés bien assises et bien ordonnées : seul l’homme qui sait qu’il sera encore vivant demain fait des projets d’avenir, croit au progrès et l’accomplit. Les Kabyles en sont encore au stade de la lutte contre la mort, et chaque génération reprend cette lutte au point où l’avaient entreprise tour à tour les générations précédentes, au point ou la prendront celles qui lui succéderont. Cette nécessité vitale pour un peuple colore sa psychologie : la plus grande calamité dont puisse souffrir un Kabyle est de manquer d’enfants mâles pour perpétuer la tradition, et il est étrange que la femme kabyle se soumette aussi complètement à cette unique fonction de productrice de mâles, – cela se lit à la fierté avec laquelle elle arbore à son front la ronde agrafe d’argent, décoration des mères de nombreux fils. En dehors de cette espèce de conservation instinctive de la vie, il s’est formé des institutions d’un caractère très particulier. Puisque nulle puissance matérielle ne peut garantir l’existence du paysan guerrier, il n’y a qu’à la rendre, en certaines occasions, sacrée. C’est ainsi que s’est formée la coutume de l’anaya. Pour se rendre dans une autre tribu en pleine sécurité, il est nécessaire de se placer sous la protection, l’anaya, d’un de ses membres. Quiconque oserait porter la main sur vous aurait directement affaire au protecteur dont il aura « cassé l’anaya », c’est-a-dire souillé l’honneur. En outre, le code de l’honneur fait à tout Kabyle bien né, un devoir sacré de ne point vous toucher, lui eussiez-vous fait les plus grands torts qui se puissent imaginer. Plus encore, vous n’êtes pas seulement préservé de toute action punitive par l’anaya de votre protecteur et par le code de l’honneur kabyle, mais aussi par une espèce de respect mêlé de crainte religieuse; vous êtes censé être tabou.

Il est d’ailleurs un certain nombre de survivances, chez les femmes surtout, de cette manière de défense-tabou et le Kabyle emploie un mot spécial dont la forme grammaticale vient d’un ancien kabyle aujourd’hui presque incompréhensible « urilaq » (mis pour « ur ilaq », il n’est pas permis, pas convenable), le nefas latin. Ces croyances viennent certainement des fonds antiques et sont, de notre temps en plein désaccord avec l’esprit des Kabyles, esprit réaliste et critique, voire raisonneur. Il n’y a pas dans les kanouns kabyles une seule défense ou prescription injustifiée, de caractère plus ou moins religieux, tout au plus, trouve-t-on des sanctions contre les infractions aux règles de la morale élémentaire, dont la disparition risquerait de désorganiser le corps social. Ainsi, toutes les énergies berbères ne tendent qu’à fuir l’anéantissement. Elles y ont complètement réussi. La terre kabyle, trop rocailleuse, ne nourrit pas qui la cultive, or les Kabyles sont essentiellement agriculteurs et peuplent cette terre à raison de trois cents au kilomètre carré.

La famille

Les êtres avec qui un Berbère se sent socialement uni, ne sont pas ceux avec lesquels il vit, mais ses consanguins. Il est bien plus près d’un trisaïeul mort depuis longtemps que de son voisin immédiat. A entendre parler des Kabyles, on a l’impression qu’ils croient que les morts ont laissé à leurs familles, on ne sait quelle essence invisible mais toujours présente, une aide, un soutien dans l’adversité contre les familles ennemies, mais en revanche l’exigence que nulle tâche ne vienne souiller la pureté du nom. Quand un Kabyle voit menacé l’honneur de son nom, il parle du déplaisir qu’en auraient ses ancêtres comme si ceux-ci vivaient encore ou que quelque chose de ce malheur s’en allait les torturer dans la tombe. Entre vivants et morts d’une même famille, il n’est donc pas de scission nette, les uns et les autres sont les unités d’un même tout, qui seul compte. A plus forte raison n’y a-t-il pas de distinction entre membres vivants d’une même famille. On ne conçoit pas en Kabylie qu’un être privé de sa famille puisse se suffire socialement. La seule personnalité sociale est la « gens ». La responsabilité pénale dans les kanouns et les coutumes kabyles est non individuelle, mais familiale : dans une tamgert (vendetta) on tue sans remords le fils d’un meurtrier, exactement comme si lui-même avait voulu et accompli le crime commis par son père. Voilà pourquoi, surtout avant l’occupation française, la pression des membres d’une famille les uns sur les autres était si forte. Peut-être qu’à l’origine, avant d’être chrétiens puis musulmans, les Berbères ont pratiqué le culte des ancêtres à la façon des anciens Grecs. Cela paraît dans la fetra(distribution d’orge et de figues aux pauvres le matin de la fête de l’Aïd Tameziant (Aïd Seghir) : le père de famille prend un boisseau pour mesurer la quantité de grain ou de figues qu’il donnera en aumône ; à chaque boisseau qu’il verse il profère solennellement : « Celui-ci est pour mon grand-père, mon aïeul, etc… », convaincu que ce qu’il vient de dédier réjouira le mort au-delà de la tombe. Quand un père a une fois décrété que personne dans sa famille ne donnera sa fille à telle autre famille nul n’enfreindra cet ordre, de peur de tourmenter dans la mort l’âme de l’aïeul et de provoquer quelque jour une manifestation de son courroux.

C’est cette organisation familiale qui a fait des Berbères une race peu résistante mais très persistante. Très persistante, car malgré toutes les modifications extérieures de sa vie sous l’influence des envahisseurs, le Berbère reste fidèle à la religion de ses ancêtres. Très peu résistante, car ces familles forment un nombre de sociétés, sans doute fortement organisées, mais infinitésimales, ignorant la discipline de groupe non consanguin, n’offrant au jour de la lutte qu’une résistance éparse et dès l’origine impuissante. Car nul pouvoir ne se superpose en fait à celui des familles : la djemaa du village est la réunion patricienne des chefs de familles, qui viennent y faire des joutes d’éloquence, moins au sujet de leurs communs intérêts de villageois, qu’à celui des rapports des familles entre elles, chacun soutenant la sienne sans en avoir l’air. Un pouvoir supérieur ne peut d’ailleurs pas sortir naturellement de la société berbère. A l’origine des sociétés, il n’est de pouvoir que celui d’une aristocratie ou d’un tyran. Il ne peut y avoir de tyran quand l’individu ne combat guère pour lui mais pour sa famille toute entière. Il ne peut non plus surgir de famille dominante, car il ne règnera jamais entre deux familles de différence assez marquée pour que l’une d’elles l’emporte nettement sur toutes les autres. Jaloux d’une anarchie où ils se complaisent, les Berbères passent leur temps à établir entre les gentesun savant équilibre : il faut que jamais aucune ne s’élève suffisamment pour que la coalition de toutes les autres ne puisse l’abattre. De là des alliances savamment travaillées et une politique où les orateurs consommés ont beau jeu.

La tribu

Mais la famille n’est point la véritable base de la société berbère. C’est en réalité la tribu, formule d’un autre Age, très ancienne, quasi protohistorique.

Le rôle des cités est prépondérant dans le travail d’unification d’une nation. Or les Berbères ont eu la malchance d’en être encore, au moment ou commence leur histoire (établissement de Carthage), au stade du hameau campagnard de type unifome au milieu d’un monde méditerranéen en général citadin et dont certains éléments fort proches, tels que Rome, étaient en outre fort ambitieux. Au moment ou Rome arrive en Afrique, les Berbères sont sur le chemin de la cité : Cirta (Constantine) pouvait à la rigueur mériter ce nom. Rome fonde des villes, mais des villes romaines, faites pour les fonctionnaires, l’armée et de rares colons. Quand elle s’en va, les Berbères s’unissent aux Vandales pour détruire les villes et ils retournent à la vie de tribu. L’arrivée des Arabes ne réussit qu’à entremêler, éparpiller plus encore les populations. L’invasion hilalienne refoule les Berbères des plaines et des villes vers la montagne. Le dernier atout est tombé : les ressources de l’Atlas ne permettent plus aux hommes de se rassembler en un même point, et la montagne est trop pauvre, le roc n’a jamais été chose fertile. Les Berbères chassés des plaines n’auront plus jamais de cités, nulle place, nulle agglomération humaine ne rassemblera, ne fondra les divers aspects de leur civilisation.

A tous les envahisseurs, ils ont opposé la tribu. Pour fonder un État, créer une civilisation, ils avaient la tribu. Mais la faiblesse capitale d’une tribu, c’est sa trop grande uniformité. A l’intérieur d’une même tribu, il n’y a jamais qu’une seule espèce de génie. Une vertu d’une sorte très particulière, telle qu’elle ne peut avoir d’une réelle valeur. Toute dynastie berbère ou arabe de la Berbérie musulmane est l’émanation d’une tribu qui partage son destin, triomphe avec elle, y est privilégiée, la défend, fournit à la fois ses troupes d’élite et sa seule armée véritablement nationale; la tribu meurt avec la dynastie ou plutôt, celle-ci disparaît généralement par l’épuisement des énergies de la tribu mère. Les tribus du grand Atlas portent la fortune des Almohades depuis le Sahara marocain jusqu’à Valence, jusqu’à Tunis, mais les Almohades sont trop peu nombreux pour un empire si vaste, trop peu souples, surtout dans leurs conceptions politiques et sociales, n’ayant guère que l’esprit du conquérant. La tribu peut à la rigueur suffire à fonder un empire. A l’organiser, à le perpétuer, elle s’épuise. Seule la cité peut assumer ce rôle. Pourquoi!

1) La cité peut disposer de ressources variées, de greniers pour assurer sa défense ou nourrir ses conquêtes, de citoyens pour l’administrer, de commerçants pour veiller aux échanges, d’une banlieue agricole pour l’alimenter; cette variété donne à la cité la faculté de réagir, selon les circonstances, de façon différente, elle la sauve du « figé », du « stéréotypé » qui sont toujours les causes de la désagrégation d’un État.

2) La cité peut s’assurer une survivance relative. Quand une classe s’épuise, une autre apporte une ardeur neuve, des vues plus proches de la réalité, plus objectives, car souvent la tradition, les préjugés, et des scrupules de toutes sortes sont le lot d’une classe vieillie au gouvernement; ces réalités secondaires prennent à la longue autant d’influence que la réalité objective elle-même, sur les décisions de la classe dirigeante. Dès lors, le gouvernement perd le contact du réel, il lui faut changer d’hommes. La campagne est en particulier pour la cité une mine inépuisable d’énergies nouvelles. En outre, d’une classe dirigeante à celle qui la remplace, il n’y a pas dans la cité de rupture complète : les acteurs du second acte et des suivants ne partent pas de zéro, les efforts s’accumulent. C’est juste le contraire qui se passe dans une société de tribus. Les énergies de la cité convergent et s’additionnent parce qu’elles s’exercent sur le même territoire, relèvent d’un même gouvernement, ont vie commune et sans cesse dépendent les unes des autres. Une société tribale, c’est une poussière de petites énergies qui n’ont généralement rien de commun. Un concours de circonstance ou la valeur exceptionnelle de quelques-uns peut pousser telle tribu à s’imposer par la conquête aux autres. Un moment vient ou son activité l’a épuisée. Surgit une autre tribu qui, loin de continuer l’oeuvre de la précédente, la détruit, et n’a généralement, le temps de rien bâtir avant qu’une troisième lance à son tour ses enfants sur l’Afrique. Toute l’histoire berbère est une suite de destructions, de désastres, de dynasties météores qui passent aussi éblouissantes par la rapidité de leurs conquêtes que par la facilité de leur chute. Au milieu du XIe siècle, la tribu des Sanhadja au voile bleu trouvant que Dieu n’était pas assez glorifié par les Berbères, bien tièdes religieux, lance ses méharas du Soudan à Marrakech. Et les voilà partis sur les plaines marocaines: six ans de chevauchées étendent empire almoravide du Soudan à Valence, mais trois quarts de siècle plus tard, les Almoravides sont épuisés. A cet instant, les Maçmouda, ou tribu de l’Atlas se découvrent eux aussi une vocation singulière de cavaliers et de prosélytes; avec l’Âpreté et l’étonnante intransigeance de l’esprit berbère, ils adorent frénétiquement Dieu l’unique, le prince des adorateurs de l’Unité communique de nouveau à ses sujets musulmans la fièvre des chevauchées. Au milieu du XIIe siècle et pendant vingt deux ans, les Berbères voient passer bride abattue d’étranges guerriers qui proclament que Dieu est un et détruisent les instruments de musique, moyens de corruption et d’aliénation. Mais la route est longue de Rabat à Bouka et du Draa a Murcie, les chevaux s’essoufflent, les cavaliers aussi, l’aiguillon des plaines à franchir et du Dieu unique à exalter s’émoussent. Les Almohades s’étiolent; et les Mérinides déjà voient passer dans leurs rêves d’étranges visions de terres à conquérir. Mais après tant d’autres ils passeront, passeront aussi leurs successeurs. A ces tribus qui déferlent les unes après les autres, il a toujours manqué un élément de stabilité. La tribu meurt d’essoufflement après un temps très court, la cité meurt de vieillesse.

Ni division du travail ni hiérarchie

La tribu est une juxtaposition de familles du même type qui sont consciemment entrées dans le groupe et par suite ont toutes les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quand les « gentes » se liguent en tribus, elles sont déjà organisées. Elles gardent leur structure et l’imposent au groupe, demeurant un État dans l’État. Les hameaux berbères présentent une uniformité remarquable mais c’est une uniformité dans la médiocrité, un amorphisme. Ils ne connaissent pas la spécialisation du travail, n’ont pas de corporations de métiers et n’en peuvent avoir, leur stade économique étant encore arriéré. Chacun s’improvise, suivant la circonstance, paysan, guerrier, orateur. Cette uniformité dans l’ordre économique se retrouve dans la politique et s’y traduit par un nivellement des situations sociales. Ce nivellement fut à l’origine imposé par le mode même de formation de la société berbère. Des hommes qui, de leur plein gré, s’unissent en société entendent y entrer avec les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tous. Ce but atteint, les Berbères se sont acharnés à s’y maintenir éternellement. Vouloir toujours se confiner dans cette égalité dans la médiocrité a été une des causes du pourquoi les Berbères n’ont jamais pu créer de grandes civilisations nationales. Car ce qui crée une civilisation, ce n’est point tant la qualité ou la quantité d’hommes d’élite, que la qualité ou la quantité de ce qu’ils ont produit, pour ainsi dire leur rendement. Toute civilisation est une somme de créations. Or, il est des conditions naturelles à toute création humaine, surtout à la création intellectuelle. Pour créer une civilisation, je crois qu’à l’origine tout au moins, une aristocratie, de quelque ordre qu’elle soit, est nécessaire. J’entends par aristocratie une classe de privilégiés sociaux dispensés de la lutte immédiate pour la vie, la lutte au jour le jour; des hommes ainsi débarrassés de ce qui fait le plus gros de l’activité humaine, pour ne pas dire ce qui l’absorbe tout entière, peuvent appliquer leurs soins à des fins plus ou moins désintéressées, moins terre à terre, risquant d’accéder à l’universalité plus grande, c’est-a-dire de pouvoir créer une civilisation. Deux cent mille esclaves déchargeaient trente mille Athéniens de tout travail matériel, et ces trente mille ont fait un monde qui vit encore après vingt-cinq siècles. Il arrive bien un moment ou l’État est assez riche pour assurer à ses membres un minimum de bien-être matériel. Il est fort possible qu’alors un régime égalitaire ait un effet civilisateur égal ou supérieur à un régime aristocratique. Mais ce n’est là, qu’une étape postérieure pour une nation vieille et riche, c’est un aboutissement. On n’arrive à faire régner dans la société un ordre logique, égalitaire qu’après s’être soumis pendant des siècles aux faits brutaux, à l’inégalité. Il faut consentir une défaite provisoire pour gagner la victoire. Le tort des Berbères, c’est qu’ils ont commencé par où il fallait finir et d’avoir naïvement cru faire triompher cet ordre de prime abord et totalement, avec entêtement ! Ils se sont acharnés pendant des siècles à une tâche impossible. Avec une persévérance touchante, ils s’y acharnent encore, l’expérience ne leur ayant rien appris. Tout serait pour le mieux, si la vie n’avait des lois pressantes. Dans cette lutte qu’ils mènent, il y va de leur vie et depuis bien vingt-huit siècles, la lutte les épuise peu à peu, vaincus pour avoir cru comme de grands enfants que leur rêve allait triompher un jour dans la société. La Berbérie, quoi qu’on en dise, est pauvre. Là, plus qu’ailleurs la lutte pour la vie prend tout le temps de l’homme. Malgré cela, les Berbères n’ont jamais voulu consentir à une classe ou à une caste quelconque le droit d’employer les autres à sa subsistance. Ils ne se reconnaissent pas d’autre nom ethnique que celui d’lmazighen, qui veut dire tout à la fois hommes libres et hommes nobles. Un peuple ou tout le monde est noble et pauvre en même temps, où tout le monde a besoin de lutter chaque jour pour vivre, un peuple absorbé par ce qui s’oppose immédiatement à son action quotidienne, est un peuple condamné dès l’aurore, à ne rien pouvoir créer qui ait une universalité même relative. Et c’est ainsi que l’histoire berbère s’émiette en d’innombrables faits et gestes de petites tribus ignorées qui jamais ne dépasseront le cadre du Canton et qui mourront en deux générations. Quand le dernier vieillard qui les aura vues sera mort.

Tyrannie de la famille et de la tribu: consentement et zèle de l’individu

Manque de spécialisation, absence d’une de hiérarchie sociale au sens aristocratique du terme, cette image ressemblerait plutôt à celle du troupeau qu’à celle d’hommes égaux et libres et jaloux de leur liberté. Peut-être la vigueur avec laquelle les Berbères ont de tout temps combattu pour sauvegarder leur vie de citoyens libres et égaux ferait-elle le contraire. Mais ils ne mènent nullement la vie de la cité antique. Ils mènent celle de la ruche : tout pour le groupe, fin suprême devant l’individu qui ne compte pas. Tout Berbère se doit corps et âme aux deux groupements dont dépend toute sa vie politique : sa famille d’abord, sa tribu ensuite. Devant le membre de la famille, l’individu ne compte pas, sa volonté s’efface devant «ce qui convient» à l’idéal traditionnel des siens, et il sera respecté non seulement quand il aura servi cet idéal, bon gré mal gré, mais quand il aura fait sien et qu’il aura donné sa vie pour lui. Cela s’explique par les lois de la vendetta kabyle : le meurtre d’un homme amène automatiquement celui du meurtrier ou d’un de ses parents, le meurtre est une atteinte à l’honneur de tous les parents de la victime, même les plus éloignés. Un bon Kabyle doit venger son gendre ou un cousin obscur, voire un individu n’ayant de commun avec lui que le sof. De deux familles se combattant, la plus forte est naturellement celle qui dispose du plus grand nombre de mâles, puisqu’elle peut exterminer ses adversaires et laisser des mâles survivre pour l’empêcher de s’éteindre. De pareils drames sont toujours pendants en Kabylie, chaque famille considère les siens comme des chiffres. La loi du nombre, cette prédilection que les Berbères semblent avoir pour le signe égal, cette frénésie du chiffre, dominent tout. La tribu à son tour ne considère les siens que comme les unités d’un tout, car les guerres entre tribus sont également des vendettas. Elles ne se font jamais pour occuper un territoire; à l’époque précédant immédiatement l’occupation française, tout au moins, toutes les tribus avaient un domaine stable depuis longtemps délimité. Les guerres (comme tout en Kabylie) se font pour rétablir la balance de l’honneur. Que telle tribu s’estime déshonorée en la personne de l’un des siens, elle se lève toute entière pour échanger des coups de feu avec la tribu prétendue fautive. De part et d’autre, on reste généralement sur les positions prises dès le début jusqu’à ce que, lassé de part et d’autre, on se retire; nul ne peut alors s’attribuer une victoire visible et manifeste. C’est pourquoi est réputé vainqueur le camp qui compte le moins de morts. La balance étant rompue, la tribu dite vaincue n’aura de cesse qu’elle n’ait rétabli l’équilibre en supprimant chez l’ennemi autant de vies humaines que celui-ci lui en a prises. Toujours et sans cesse la hantise du signe égal.

On ne peut concevoir, malgré les apparences, combien est grande la pression du groupe sur l’individu. Celui-ci se doit à sa famille d’abord, puis à son sof, à son village, et puis à sa tribu, dernièrement à lui même. L’idéal auquel tendent tous les hommes est de sacrifier leur désir à celui de la communauté. Tout au plus l’individu peut-il, au cours des délibérations, essayer d’influer sur la décision : il s’y conformera complètement. Il se doit au groupe, le groupe se doit à lui. Que dans un marché que fréquentent nombre de confédérations, un homme d’une tribu ait été molesté par l’enfant d’une autre, toute sa tribu, loin de voir là une affaire personnelle, se lèvera même sans qu’on l’appelle. Les individualités les plus marquantes, les plus réellement fortes, ont toujours senti peser sur elles, ce poids du groupe. L’individu, si puissante que soit sa personnalité, ne peut rien faire en Kabylie, s’il n’a derrière lui un groupe prêt à le défendre contre tous. La poésie garde encore des échos de cet écrasement par le groupe des puissantes individualités : un chef de famille d’une éloquence consommée est presque isolé par ceux de son village, ses propriétés passent pour ainsi dire au domaine public, il n’est jusqu’à un nègre, nouveau venu, qui n’ose l’insulter sans même garder la mesure comme font, par égard pour sa valeur, ses ennemis kabyles; la seule solution en pareil cas est d’habitude l’exil volontaire; un Oujaoud préféra lutter; il parvint à constituer un parti puissant et, au chef de ses adversaires lança, quand il se crut assez fort, ces vers:

Va dire au pèlerin de la famille des «fils du vieillard»:

Que ce que tu désires arrive!

Si tu veux la paix:

Qu’avons-nous à tirer du désordre?

Si tu veux la guerre

Soixante-quinze guerriers me suivront

J’ai juré, fait un serment inébranlable

Car je sais ce qu’il y a dans mon cœur.

Avec du sel l’on fera des galettes,

Que l’on trempera dans du goudron (en guise d’huile)

Avant qu’il n’y ait avec toi de réconciliation,

Et les bœufs seront auparavant tondus (comme des moutons).

On ne peut être ni plus affirmatif, ni plus exaspéré. Cet accaparement de l’individu par le groupe s’explique par le manque de pouvoirs organisés dans la société kabyle. Malgré les « oumena », les « tamen », la « djemaâ », c’est au fond l’individu ou le groupe tout entier qui se fait à soi-même justice. Il n’est pas de pouvoir pour défendre les droits de tous indistinctement, pas d’autorité pour imposer des devoirs. Pour ne pas subir d’injustice, chacun doit défendre lui-même ses droits. L’égoïsme aidant, il arrive très vite que les trop puissants ne se bornent pas à défendre simplement leurs droits, mais qu’ils exercent sur les autres des droits illicites, qu’ils deviennent oppresseurs. Il est bien difficile de garder la juste mesure dans un procès où l’on est à la fois juge et partie: c’est justement parce que chacun défend ses droits que la vie est si âpre en Kabylie : c’est également parce que chacun s’impose à soi-même des devoirs que ceux-ci sont si rigides, si impératifs, en général si respectés. Chacun en Kabyle n’obéit qu’au devoir qu’il a consenti, singulière liberté; mais en même temps les circonstances font que, dans les faits, le Kabyle est astreint à consentir certains devoirs, entre autres celui d’un total dévouement au groupe. Cette coercition des circonstances n’est d’ailleurs sentie que par les individualités vraiment exceptionnelles. Dans la plupart des cas, le Kabyle est convaincu que c’est de propos délibéré, librement, qu’il a choisi son idéal de dévouement au groupe; et il est certain que cette coercition ne fut éprouvée comme vraiment impérieuse qu’à l’époque ou se forma cet idéal pour quelques rares individualités. Une fois cet idéal formé, on en parle toujours comme s’il était beau en soi, et les circonstances sont nombreuses pour montrer qu’il est en tout cas le seul cas pratique et admissible. C’est souvent ainsi que se forment les idéaux sociaux; des conditions purement matérielles imposent à un moment donné un certain mode de vie, une certaine conception du devoir, à un moment donné la société prend conscience de ce qu’est cette vie, on en parle comme de quelque chose de bon : et comme nous avons toujours tendance à universaliser nos penchants ou nos conceptions, lorsque notre idéal ne cadre plus avec la réalité, parce que les circonstances qui l’ont fait naître ont changé, nous lui devenons infidèle, peu à peu nous l’oublions, au besoin nous en trouvons un autre plus en rapport avec la vie présente, et que nous proclamons à son tour universel et absolu.

Le sof, juxtaposition d’individus

Il est très difficile à l’individu sur qui pèsent ces principes rigides de s’en débarrasser. L’éducation familiale les lui a inculqués dés l’enfance, sans discussion. Il est très vite amené à les vivre et à les appliquer, ce qui l’empêche de jamais examiner leur valeur effective. Très jeune la vie du sof et de la tribu l’accapare, et le jeu des alliances, avec l’alternative des succès et des revers, est un jeu trop passionnant. Trop occupé à vivre ces principes, il songe d’autant moins à les analyser que l’existence politique du hameau-cité pénètre chacun de ses actes, remplit pour lui la vie quotidienne. Cependant il y a toujours en l’homme un égoïsme qui se cabre contre la pression du groupe. Du conflit de cet égoïsme et de la société, est né un individualisme berbère très particulier : du moment que l’individu ne peut penser et vivre comme il l’entend, il trouve un dérivatif à sa personnalité en entretenant dans le groupe une atmosphère d’anarchie et de troubles qui alimente ses passions. La seule raison d’être d’un sof est l’atmosphère enivrante de passion, de vie dangereuse qu’il favorise, tout ce qui nourrit l’anarchie désastreuse et pourtant chère aux coeurs berbères parce qu’elle permet de vivre sans frein, pleinement, et que le Berbère dans l’agitation se sent dans son élément. Au fond, d’ailleurs, ce que le Berbère aime retrouver dans cette division indéfinie de sa société en unités de plus en plus petites, c’est, à travers le groupe, son individualisme effréné dont jamais il ne peut se départir et qui ne voit confusément dans l’union avec les siens que le moyen de mieux asseoir, de renforcer son égoïsme débordant. Ce culte de l’individu vient sans conteste du manque de grands idéaux intellectuels, de principes universels, de religion vraiment assimilée. L’on vit de certitudes autant que d’aliments. Mais quand on ne peut croire en nul principe supra-humain, on croit en soi-même, on admet volontiers qu’en dehors de soi rien n’existe, du moins rien qui soit digne d’être; on se considère comme un absolu et l’on en devient d’autant plus impénétrable à autrui. C’est ainsi qu’à travers les siècles les Berbères n’ont jamais changé, mais qu’ils n’ont aussi rien appris. Ils se contentent de durer, de s’agiter sans cesse des mêmes jeux, de repasser par les mêmes ornières. Quiconque croit en soi tend toujours à faire triompher ce «soi» sur les autres, et le Berbère, pour ce faire, multiplie les alliances qui lui permettront de mieux s’affirmer, de «se poser en s’opposant». Voilà pourquoi en village, une tribu, une confédération et en sof plus que tout sont des mises en commun d’individualismes. Le groupe se forme en Kabylie par juxtaposition volontaire des personnes, ce qui lui donne une remarquable fragilité et une absence totale de cohésion. Voilà pourquoi les grandes confédérations berbères, les grands empires se sont toujours écroulés avec une vitesse que rien n’égale, sinon la rapidité de leur constitution. Il n’y a pas cette interpénétration, cette unité interne qui rendent si solide un grand pays parce qu’elles sont fonction de deux facteurs principaux, qui n’existent ni l’un ni l’autre chez les Berbères, les conditions économiques et un idéal commun.

Nous avons montré l’absence de cet idéal. Quant aux facteurs économiques, il faut dire que l’économie intervient très peu dans la vie berbère; elle y est restée à un stade inférieur: chaque « gens » tire de ses champs toute sa subsistance et n’a quasi rien à devoir à personne, I’inégalité matérielle est pratiquement inexistante. Le groupe est fondé sur le sentiment et la défense de l’individu; ce ne sont jamais des nécessités vitales qui provoquent sa naissance ou lui font sa nature, c’est la libre volonté humaine et le besoin pour chacun de préserver sa vie en l’alliant librement à d’autres. De là vient d’ailleurs l’extrême instabilité de la vie berbère: rien de plus changeant que la volonté humaine, même quand par un effort constant on essaie de faire sans cesse prédominer le raisonnable sur l’impulsif. Au contraire, des conditions de vie identiques ou complémentaires sont un facteur important de cohésion par l’harmonieux équilibre des égoïsmes contradictoires qui naissent nécessairement Le sof. Juxtaposition d’individualismes, ne peut guère former qu’un faisceau de passions, d’ambitions, de ressentiments et on ne peut imaginer à quel point les passions inspirent le sof, comme tout, du reste, en Kabylie. C’est pourquoi les sofs des sols sont tous des psychologues consommés, des maîtres orateurs. Il en est qui atteignent une virtuosité vraiment remarquable et sont capables par le seul effet du discours de faire s’entretuer des milliers d’hommes. Beaucoup d’entre eux font de la politique en véritables artistes. Dénués de scrupules, ils se plaisent à mener les hommes par leurs passion. A ce jeu palpitant souvent se prennent eux-mêmes, en font leur vie, ne peuvent plus s’en passer. Tel grand orateur qui, tout jeune, encore imberbe, a réuni toutes les tribus kabyles pour déclencher l’insurrection de 1871, puis domina l’assemblée par son éloquence passionnée et sa connaissance du coeur humain, survivant à l’insurrection, voit monter, au moment où il commence à vieillir, une génération qui se soucie peu de la cité, et n’en a du reste guère le moyen, n’étant plus autonome. Ses talents n’ont plus de pouvoirs. Les gens ne l’écoutent plus. Mener les Kabyles était devenu pourtant une condition essentielle de sa vie. Il ne s’en guérit pas:

- Oh! l’histoire qui s’est passée la dernière fois !

Des hommes nous ont joués.

-Ils m’ont laissé tout projeter

Puis se sont mis à rire, à se moquer.

– Si j’avais des fils

Et des frères de ceux qui sont zélés

-Ils m’auraient roué de coups de bâton

Comme un tambour ils m’auraient ligoté

– Ma langue m’a attiré cette mésaventure

J’invoque Dieu pour qu’il la coupe

– Car quand je dis : «Voilà la direction de La Mecque»

On prie dans le sens opposé.

Ces orateurs sont d’ailleurs rarement des meneurs de foules. Tout, en Kabylie, se ressent du caractère individualiste de la race. Tout y est agissement individuel, jamais mouvement de foule. Quand les individus sont ensemble, ce qu’ils mettent en commun le plus souvent, ce sont leurs sentiments, leurs passions les moins raisonnées, parce que ce sont les plus contagieuses et les plus agissantes. Il suffit de savoir flatter ou remuer ces sentiments grossiers pour mener une multitude. Mais on peut difficilement prendre par les entrailles un individu: pour le convaincre il faut une fine psychologie et une connaissance approfondie de l’homme. Un chef anonyme est obligé en Kabylie, pour s’imposer à tous, de commencer par s’imposer à chacun en particulier. La moindre décision, en ce pays éperdument démocratique, exige l’assentiment anonyme, ce qui rend le plus souvent les assemblées kabyles d’une remarquable inefficacité. Tous ont le droit de donner leur avis sur un projet quelconque, et l’on ne passe jamais à l’affaire suivante qu’une fois la question de principe approuvée par tous et clairement définie. Rien de plus favorable à la formation de l’esprit critique, au respect de la dignité de l’homme qui ne fait que ce qu’il a librement consenti; mais rien de tel non plus pour ne rien accomplir de grand, la majorité des assemblées étant toujours formée par d’honnêtes médiocrités; le plus souvent rien de tel pour ne rien entreprendre du tout. Ainsi, la politique en Kabylie n’est jamais question vitale, c’est uniquement un jeu de sentiments, d’ambitions, et quand par hasard elle met en cause des vies humaines, c’est uniquement par le fait des passions. C’est ainsi que dans un village, les rapports entre les deux partis étant devenus intenables, un des deux chefs du premier sof parvint, par l’argent et les balles, à exiler tout le parti adverse, qui fut pousser à résider pendant onze ans à l’étranger. L’autre chef du sof vainqueur, trouvant que c’était malgré tout pour le village une calamité que d’avoir perdu la moitié de ses habitants, au bout de onze ans, rappela son adversaire. Son collègue, de rage, changea de sof et désormais fit cause commune, contre ses parents et amis, avec ceux mêmes qu’il avait bannis.

Société close et irréductible

Les Kabyles et tous les Berbères ont des conceptions très différentes de la conception orientale. Ils ont de naissance un esprit de repli sur soi, de jalouse conservation de tout ce qui est eux-mêmes, au moment où, en apparence, ils semblent se donner entièrement. Le vernis qu’ils prennent alors n’est que la couleur qu’emprunte le caméléon pour mieux passer inaperçu. Cela leur vient sans doute d’un esprit d’insociabilité naturel ou acquis. Ils ont l’anarchisme dans l’âme et vouloir cohabiter entièrement et sincèrement avec une société différente de la sienne, c’est accepter un certain nombre de conventions, de contraintes, de règles, ce qu’aucun d’eux n’a jusqu’à présent su faire. Le Berbère ne peut vivre passionnément qu’avec les Berbères. Frotter ses ressentiments et ses colères contre des hommes aussi passionnés que lui le tient en haleine, opposer ses passions à des passions entières et ardentes l’exalte et le grise. Voilà pourquoi depuis si longtemps que les envahisseurs les plus divers défilent sur l’Afrique, les Berbères n’ont pas encore totalement cédé. il en est toujours d’insociables parmi eux, qui n’ont point renoncé encore au rêve de l’anarchie la plus libre, de la vie la plus passionnée. Plutôt que de composer avec le martre qui les a vaincus, ceux-là fuient devant lui, lui laissent les plaines et les villes, vont se nicher dans des aires qu’ils croient imprenables et qui le sont en effet jusqu’à un certain point. Ce phénomène est remarquablement général: il y a des Berbères en Tripolitaine, ils habitent la montagne, le djebel Nefousa ; il y en a en Tunisie, ils habitent une île, Djerba; en Algérie, ils habitent la Kabylie, l’Aurès ou le désert improductif, le Mzab; au Maroc, ils habitent l’Atlas et le Rif; au Sahara, le lointain Hoggar. D’instinct, sur tous les points de leur vaste domaine, plutôt que de se fondre, ils ont fui, exilés volontaires, pour qui les temps nouveaux avaient perdu tout charme. Mais ces îlots séparés les uns des autres, chacun replié sur soi, menant des siècles une vie confinée et somme toute peu variée, puisque les mêmes hommes à chaque génération répètent comme une litanie éternelle les actes de leurs grands-parents, ces îlots en général évoluent de plus en plus, à moins d’événements imprévus, dans le sens de la spécialisation. C’est ainsi que se sont créées de petites sociétés berbères fermées on ne peut plus. Chacune possède en propre, sinon une législation, du moins des coutumes d’autant plus rigoureuses que cette société se sentant isolée et par conséquent à chaque instant près de se désagréger dans la commune vie sociale qui l’entoure, a besoin de plus d’originalité pour demeurer elle-même. «Nous avons fui de la plaine à la montagne, ghef nnif, pour l’honneur», pour ne point servir, disent les Kabyles, en le pensant vraiment. Pour l’honneur sans doute. Peut-être qu’en s’auscultant bien, une autre raison leur viendrait à l’esprit, plus profonde parce qu’elle tient plus à leurs entrailles. Rien ne le prouve mieux que la façon dont, sur tous les points de l’Afrique du Nord, les Berbères réagissent instinctivement à tout conquérant nouveau. Avec la frénésie du désespoir, ils le combattent les armes à la main, sans admettre de demi-mesure, car l’anarchie ne se défend pas à demi: elle est totale ou elle n’est pas. Après avoir été vaincus une première fois en 1857, les Kabyles ont conservé leur organisation municipale, en fait la seule qu’ils aient eue même avant les Français. De l’avis de tous, le motif pour lequel on avait, il y a bien longtemps, fui l’Arabe vers la montagne, n’était plus, il fallait ou reconquérir la liberté totale, ou se fondre dans le nouvel État et l’insurrection de 1871, lorsqu’elle fut projetée, recueillit l’unanimité des djemaâs. Et la Kabylie, jadis terre chérie de ses enfants, qui ne trouvaient nulle part ailleurs où développer librement leur vie, maintenant perd un à un ses fils par l’émigration. C’est la fin du long rêve d’anarchie pendant tant de siècles amoureusement couvé – le mirage s’est évanoui. De la même façon réagiront les Rifains d’Abd-el-Krim et les Chleuhs de l’Atlas. Mais l’histoire maintenant touche à sa fin : les Berbères n’auront plus bien longtemps quelque chose à défendre.

Tendance vers une justice humaine

Ainsi donc toute la société berbère n’est qu’une immense mosaïque, une poussière de petites communautés, étrangères les unes aux autres, chacune avec son idéal, sa vie cantonnée, son horizon intellectuel borné aux frontières du petit État. C’est cet excessif cantonnement qui a fait l’intransigeance de la coutume kabyle. On n’a pas claire notion de la liberté individuelle et de l’infinie diversité humaine dans une société qui vit en vase clos. C’est en elle que se resserre l’aire de la justice et de la charité. Les Kabyles se persuadent aisément que leurs seuls devoirs sont envers les leurs. Et cependant, le jeu des circonstances ou l’ascendant d’individualités puissantes les a parfois amenés à briser leur cadre étroit. L’islam, religion monothéiste et à tendance universaliste, a aidé à cette action. C’est que la dure coutume de la montagne s’est humanisée et que le citoyen du hameau s’est habitué à concevoir que la justice et la charité s’appliquent à la généralité des hommes. Malgré les apparences, les commandements trop cruels de l’impératif social s’humanisent beaucoup en Kabylie. Il existe même au-dessus de l’idéal de l’honnête homme, Kabyle moyen, un idéal fait pour ainsi dire pour une élite, les lâaqqwal, les sages. Ceux-là souffrent par principe des vexations multiples qui amènent généralement une suite interminable de calamités et leur grande affaire est de faire sans cesse prévaloir sur leurs passions leur raison. Ce sont toujours eux qui dans les délibérations inclinent vers les solutions pacifiques, même au dam de certains intérêts, eux dont les jeunes prennent conseil, qui toujours défendent un idéal d’humanité et de justice et très souvent l’appliquent les premiers. Ils sont pour la solution la plus pacifique, ils sont aussi pour les solutions les plus justes. Il s’agit ici de justice naturelle légèrement teintée de pure coutume kabyle, qui toute humaine qu’elle soit, à la longue a passé pour aussi naturellement juste que le reste. Nul plus que le Berbère anarchique et égalitaire n’a le respect de la dignité de la vie humaine. L’application continuelle que leâqul met à tout faire raisonnablement et à toujours dominer ses passions l’amène à un idéal de juste mesure. Ne commettre aucun excès, car Dieu, et surtout la vie, la famille, plus près du Berbère que la divinité, don des Sémites, trop abstraite dans un ciel trop lointain, punit l’insolence et l’orgueil. Les Kabyles n’ont pas de code, mais ils ont un canon de conduite dont le nom propre est taqwbaylit, et le nom commun « l’mizan », la balance. La balance, voilà bien un symbole, un mot significatif: faire que l’un des deux plateaux ne l’emporte jamais sur l’autre. Ainsi les Kabyles ont dans leur idéal pour ainsi dire deux échelons : celui du « vulgum pecus », le code de l’honneur, sans doute beau et valeureux mais rigide et inhumain, qui est l’idéal de leur société localisée et très particulière; au-dessus, un idéal beaucoup plus humain, plus général, sans cesse opposé au premier, qu’il essaie de nuancer. C’est sous cette influence que diverses coutumes ont humanisé ce que la règle des vendettas et d’autres institutions analogues avaient de trop barbare : il est sacrilège de porter la main sur un homme ou de le tuer sous les yeux d’une femme quelconque, serait-ce une mendiante de passage, de tuer par vengeance un meurtrier qui a passé sur la tombe de sa victime et qui est censé ainsi avoir demandé le pardon de son crime, de poursuivre ou de tuer un homme que l’on a battu. Un jeune homme généreux et bien né, dans une guerre entre deux tribus, met un adversaire en joue, s’avise soudain que cet homme est un grand orateur de la tribu adverse et laisse le fusil, pensant qu’il serait dommage de supprimer une si belle vie. Quand on prend des prisonniers, on doit les nourrir comme des hôtes, veiller qu’ils ne manquent de rien, et les renvoyer après sept jours habillés de neuf.

Tendance vers une justice universelle

Les Berbères ne savent pas faire la synthèse de l’esprit pratique et de l’esprit idéaliste. Ils sont tout l’un ou tout l’autre. Un État vit d’autant plus longtemps qu’il est plus souple, c’est-à-dire plus capable de modifier son idéal, car l’idéal aussi, comme toute chose ici-bas, vieillit, perd toujours à la longue de son acuité, de sa pureté première. Mais un idéal qui voudrait s’imposer en ignorant les faits, voire en s’y opposant, en général n’arrive jamais à se faire réalité, même partiellement. La matière, la vie même, ont une force d’inertie dont il faut tenir compte. D’où la nécessité de l’esprit pratique. Or, depuis l’Antiquité la plus lointaine, les Berbères poursuivent sans le réaliser le rêve d’une égalité totale et absolue entre tous les hommes. Toute la vie politique berbère repose sur ce concept d’égalité et jamais l’expérience n’a instruit les multiples générations qui se sont suivies. Un conquérant arrive. Les Berbères s’éveillent de leur rêve, luttent; leurs efforts trop disparates échouent; ils laissent s’implanter le vainqueur, adoptent son décorum, sa civilisation matérielle, en général supérieure, puis, revenus dans leurs villages, ils continuent d’y vouloir faire régner l’égalité parfaite, poursuivent dans leur for intérieur, ce rêve d’une anarchie égalitaire inlassablement, éternellement, en attendant que vienne les réveiller de leur rêve quelque autres conquérants qu’ils combattront encore.

Cette espèce d’acharnement que rien ne rebute leur vient de ce qu’ils discernent fort mal encore les conceptions les plus abstraites de leur esprit et le passage à l’exécution. Dans toute civilisation, la reconnaissance des difficultés où se heurte dans la pratique toute création émanant de l’esprit fait que l’on rogne sur son idéal, qu’on l’assouplit et même que pour y parvenir on se résigne à des procédés qui le choquent. La marge qui sépare chez les Berbères la création uniquement mentale, qui est imagination libre et sans frein, et la création matérielle, qui est fonction de bien des facteurs, est fort étroite, même presque inexistante. Une civilisation, surtout en Occident, véhicule toujours, à côté d’une réalité souvent laide, quelques grands principes de morale universelle qui peuvent être objets d’enseignement, sont même pratiqués par de rares individus, mais restent toujours pour la majorité comme des principes à l’état virtuel : on peut y croire ou n’y pas croire – qu’importe – ce sont toujours ces principes-là que l’on arbore, parce qu’ils ont valeur universelle. Les principes que la société berbère véhicule sont ceux qu’elle applique. La philosophie berbère est une philosophie pratique, ennemie des spéculations sans résultats effectifs et palpables. C’est une morale destinée à sauvegarder chez ce peuple de paysans guerriers, libres jusqu’à l’anarchie, certaines valeurs humaines réputées supérieures.

Ce qui a produit une floraison intellectuelle et certaines institutions qui ne sont pas sans valeur. Nombreux sont en Kabylie les poètes qui, en quelques vers courts, rythmés et rimés, faciles à retenir, donnent à une pensée morale la forme concise qui lui assure une certaine longévité. Une fois les vers sortis de la bouche des poètes, les vieillards s’en servent pour instruire les jeunes, et les orateurs, maîtres de la parole, en rehaussent dans les assemblées des discours qui risqueraient d’être trop prosaïques. Les dictons moraux sont aussi l’apanage d’une classe spéciale de clercs, appelés en Kabylie « Imgharens », les vieux, donc sages[2]. Un homme connu par une intelligence exceptionnelle du cœur et de l’esprit humain, une éloquence consommée et un réel talent d’auteur, s’impose à son entourage immédiat, et, pour peu qu’il sache quelques bribes d’arabe qui le consacreront docte, sa renommée s’étend. fi a un renom d’inspiré, insoucieux des soins matériels d’ici-bas, prévoyant de ce qui sera. Chacun avant d’entreprendre quelque affaire d’importance fera des kilomètres pour le consulter. Il vivra des offrandes des pèlerins et en retour les tirera des mauvais pas, conseillant le pardon des injures, la patience, la justice, enveloppant ses conseils, pour leur donner plus de valeur et aussi plus d’effet, dans une sorte de délire pathétique et possédé, les ciselant dans des vers kabyles souvent fort beaux. Les conseils que le cheikh donne, ont sur d’autres l’avantage d’être inspirés par une intelligence véritablement supérieure, un réel désir de justice et de charité humaine; ils viennent d’un homme qui domine d’autant plus aisément les cas qu’on lui propose qu’il n’y est pas lui-même engagé et qu’il passe sa vie à refréner ses passions. Et il est souvent des cheikhs qui, partant des détails terre à terre de la vie domestique, ou des sentiments aveugles et passionnés du guerrier anarchiste, s’élèvent à des principes d’un beau désintéressement. A quoi bon, répondit l’un d’eux à deux frères qui disputaient sur la limite de leurs propriétés, à quoi bon s’attacher trop à cette terre où nous ne sommes que des passagers : L’on se bat pour de la terre

Nul ne sait qui en est le possesseur

Nous ne lui devons que de nous nourrir

Car son possesseur est un seigneur (Dieu)

Et nous que la mort guette,

Nos derniers abris sont les tombes.

Mon propre cas – Conclusion

Telle m’apparaît la société berbère où j’ai grandi et dont les principes de vie ont été les premiers que l’éducation m’ait jamais inculqués. Il fut un temps où j’appliquais ces principes et les vivais tout naturellement, car ils étaient les seuls que je connusse. A coup sûr je ne les vois plus maintenant comme je les vivais alors. Tout ce que j’en ai dit reste une perspective, une organisation sociale vue d’un point de vue particulier. Car bientôt dix ans de culture occidentale m’ont totalement changé d’atmosphère : je ne vis plus ce dont je parle, sinon de façon impersonnelle ou en tout cas stylisée et j’en disserte comme d’un souvenir, qui reste vrai puisqu’il a été, mais qui ne me remet qu’une réalité filtrée dont je n’arrive plus à discerner le degré de fidélité. C’est ce qui fait de ce qui précède, un à peu près : mon passage de la culture berbère à un genre de vie qui, je crois, en est radicalement différent, a été brusque, et ce qui par la suite m’a le plus frappé dans la première, a été ce dont il fallait avec douleur m’arracher après l’avoir si longtemps chéri, c’est-à-dire tout le stock de vérités que l’on m’avait inculquées et dont j’étais forcé de reconnaître la fausseté ou le leurre. Je l’ai fait parce que ces vérités que l’on m’avait apprises me semblaient maintenant illogiques, mais je ne l’ai pas fait sans quelque regret de quitter tout un monde ami de mon enfance, sans quelque déception de m’apercevoir ainsi que ce que j’avais si longtemps cru n’était qu’illusion, sans quelque douleur de savoir que tous les miens, continuant de penser comme moi dans mon enfance, étaient détachés de moi. Tout ceci a dû donc beaucoup influer sur ce que j’ai écrit et en faire quelque chose de très personnel : peut-être à mon insu ai-je embelli tout ce que je regrette, trouvé des raisons forcées à ce qui m’a déçu. Mais si ce que j’ai écrit déforme la réalité, il lui reste cette excuse d’avoir été une déformation que je crois sincère.

Mouloud MAMMERI